Leadership et management selon la Harvard Business Review

http://le-club-des-investisseurs.com/wp-content/uploads/2020/05/leadership-1959544_1280-1024x768.jpg 1024 768 Le Club Des Investisseurs Le Club Des Investisseurs http://le-club-des-investisseurs.com/wp-content/uploads/2020/05/leadership-1959544_1280-1024x768.jpg(Dossier basé sur l’ouvrage anthologique Le Leadership, préfacé par Franck Riboud)

La Harvard Business Review réédite régulièrement certains articles devenus aujourd’hui des « classiques ». Ceux-ci remontent parfois jusqu’aux années 70, mais sont pour la plupart toujours riches d’enseignement. Cette sélection de huit d’entre eux, traduite et compilée par Nouveaux Horizon, s’attache, à travers les témoignages de divers experts, à dessiner les contours de la notion de leadership, et rappelle s’il était besoin qu’il y a autant de manières de concevoir le leadership qu’il y a de leaders et d’entreprises, et les nombreuses leçons que l’on peut en tirer s’adaptent sans peine au cabinet-entreprise tel qu’il est indispensable de le concevoir aujourd’hui.

I. Profession manager : mythes et réalité (Henry Mintzberg)

Henry Mintzberg, professeur d’études de management, titulaire de la chaire Cleghorn, à 1’université canadienne McGill à Montréal et professeur d’organisation à I’INSEAD de Fontainebleau, a consacré ses recherches à la nature et aux styles de travail du manager, ainsi qu’aux formes d’organisation et au processus de formation de la stratégie. L’article référencé présente une analyse approfondie de la fonction managériale. Publiée à l’origine en 1975, cette étude pose la question suivante : « En quoi consiste le travail des managers ? »

Les mythes à l’épreuve des faits

L’auteur puise dans sa propre recherche et dans d’autres études pour présenter des faits qui démentent les quatre mythes qui entourent le travail du manager, mais ne résistent pas à l’examen soigneux des faits :

Mythe n° 1 : le management est un plan méthodique et réfléchi.

La réalité : toutes les études démontrent que les managers travaillent sans répit, que leurs activités se caractérisent par la brièveté, la diversité et la discontinuité, et qu’ils sont par ailleurs essentiellement tournés vers l’action.

Les faits : L’étude des agendas de 160 cadres moyens et supérieurs britanniques a démontré qu’ils parvenaient à travailler sans interruption pendant une demi-heure et plus, environ une fois tous les deux jours. Sur le nombre des contacts verbaux que les managers de cette étude échangeaient, 93 % s’organisaient sur une base informelle. Seul 1 % du temps de ces cadres était consacré à des tournées d’inspection, sans limite de durée. Seul un échange verbal sur 368 ne concernait pas une question spécifique et pouvait donc être considéré comme relevant de la planification générale.

Il semble qu’un manager soit toujours tenaillé entre ce qu’il voudrait faire et ce qu’il peut faire. Lorsque les managers doivent planifier, c’est implicitement qu’ils le font, dans le contexte de leur activité quotidienne, plutôt que par quelque processus abstrait pour lequel l’entreprise se réserverait deux semaines de retraite à la montagne. Les plans des managers étudiés semblaient n’exister nulle part ailleurs que dans leur tête, sous la forme d’intentions flexibles quoi que relativement précises. Excepté dans la littérature classique qui lui est consacrée, le management ne produit pas de planificateurs réfléchis : les managers se contentent de répondre à des stimuli et sont conditionnés, par leur travail, à préférer l’action immédiate à l’action différée.

Mythe n° 2 : le manager efficace n’a pas d’obligations régulières à remplir.

La réalité ; le travail d’un manager comporte un certain nombre d’obligations régulières, incluant rites et cérémonies, négociations et traitement des informations informelles qui relient l’organisation à son environnement.

Les faits : Ne recommande-t-on pas sans cesse aux chefs d’entreprise de passer plus de temps à planifier ou déléguer et moins de temps à voir les clients ou négocier les contrats, missions qui après tout ne sont pas les siennes ? Pour reprendre une analogie répandue, le bon manager, comme le bon metteur en scène, prépare tout soigneusement à l’avance, puis s’assoit dans son fauteuil pour répondre éventuellement aux situations imprévues. Mais là encore, cette séduisante abstraction ne tient simplement pas la route. Une étude sur le travail des dirigeants de petites et moyennes entreprises montre qu’ils effectuent des activités routinières parce qu’ils manquent de moyens d’embauche suffisants pour recruter un personnel spécialisé et disposent d’une main d’œuvre tellement mince, qu’une seule absence nécessite qu’ils comblent eux-mêmes la lacune ainsi créée. Une étude sur des chefs d’équipe de vente et une autre sur des directeurs généraux suggère qu’il entre naturellement dans leur mission de recevoir les clients importants, et de s’assurer ainsi leur fidélité. L’un de ces cadres, qui ne plaisantait qu’à moitié, décrit même le manager comme la personne qui reçoit les visiteurs afin que les autres puissent continuer à travailler.

Les recherches sur la circulation de l’information montrent également que les managers jouent un rôle important dans le contrôle des informations non officielles en provenance de l’extérieur (la plupart n’étant connues que d’eux seuls, en raison de leur statut) et leur diffusion auprès du personnel.

Mythe n°3 : le cadre supérieur a besoin d’une information globale systématisée

La réalité : les managers préfèrent de loin l’information orale (coups de téléphone, réunions…), aux documents écrits.

Les faits : Il n’y a pas si longtemps, dans les ouvrages de management, il n’était partout question que de système d’information total ou système intégré de gestion (SIG). Conformément à l’image classique du manager perché au sommet d’une structure hiérarchique et réglementée, ce personnage de littérature était censé recevoir toutes les informations importantes d’un SIG géant. Mais rapidement, comme le prévoyait Mintzberg, les managers ont tout simplement cessé d’utiliser ces systèmes géants. Il suffit de regarder la façon dont les managers traitent en réalité l’information pour comprendre pourquoi. Selon deux études britanniques, les managers passent en moyenne 66 % et 80 % de leur temps en communication orale. Dans l’étude de Mintzberg, concernant cinq PDG américains, ce chiffre était de 78 %.

Les cinq dirigeants observés traitaient le courrier comme une corvée à expédier. L’un d’eux vint, par exemple, un samedi matin traiter 142 lettres en l’espace de trois heures seulement, histoire de s’en débarrasser. Ce même manager jeta un coup d’œil au premier courrier substantiel reçu de la semaine, une étude de coût classique, qu’il mit de côté en disant : « Je ne les regarde jamais ». Ces mêmes cinq dirigeants traitèrent immédiatement 2 des 40 rapports de routine reçus pendant les cinq semaines que dura l’étude et 4 périodiques parmi les 104 auxquels ils étaient abonnés. Ils survolaient la plupart de ces périodiques en quelques secondes, un peu comme un rituel. En tout et pour tout, ces dirigeants d’entreprises de taille respectable envoyèrent 25 courriers de leur propre initiative (autrement dit pas en réponse à quelque chose) en l’espace de ces 25 jours d’observation.

L’analyse des courriers reçus révéla d’autres détails intéressants : seuls 13 % s’avéraient d’une utilité précise et immédiate. Ce qui ajoute une nouvelle pièce au tableau : en fait, une part minime du courrier apporte une information brûlante et actuelle (le mouvement d’un concurrent, l’humeur du législateur…). C’est pourtant ce type d’information qui pousse les managers à agir, à interrompre une réunion ou à chambouler leur emploi du temps, et ce plus encore avec la multiplication actuelle des moyens de communication (emails, mobiles…)

Autre découverte intéressante et qui n’a pas changé : les managers semblent valoriser les informations « officieuses », et particulièrement les rumeurs et autres conjectures. Pourquoi ? En raison de leur actualité et de leur pertinence : la rumeur d’aujourd’hui peut devenir la réalité de demain. Le manager qui rate un coup de fil révélant que le plus gros client de la société a été vu en train de jouer au golf avec un concurrent peut constater la chute brutale de ses ventes dans le prochain rapport trimestriel. Mais alors, il est trop tard.

Pour nuancer la valeur de l’information officielle, historique et globale des SIG, il suffit de penser à deux des principales fonctions de l’information, à savoir :

- Détecter les problèmes ou les opportunités

- Élaborer des modèles (du fonctionnement du système budgétaire de l’entreprise, des comportements des consommateurs, de la manière dont les changements économiques affectent l’entreprise…).

L’expérience semble montrer que ce n’est pas à l’aide de l’information abstraite et synthétique produite par les SIG qu’un manager identifie les créneaux de décision ou qu’il conçoit des modèles, mais grâce à des données fragmentaires et concrètes.

La prédilection des managers pour l’information orale appelle deux remarques importantes. Cela signifie premièrement que cette information est en bonne partie stockée dans le cerveau de quelques-uns. Ce n’est qu’une fois écrite qu’elle est enregistrée dans les dossiers de l’organisation. Or les cadres notent rarement, semble-t-il, les renseignements qu’ils détiennent. Aussi les banques de données stratégiques des organisations ne se trouvent pas dans la mémoire de leurs ordinateurs mais dans celle de leurs managers. Deuxièmement, l’usage intensif qu’ils font de la communication orale, explique pourquoi ils sont souvent réticents à déléguer les tâches. Il ne s’agit pas en effet de transmettre un dossier à un subordonné, mais de prendre la peine de « décharger leur mémoire », autrement dit expliquer tout ce qu’ils savent sur le sujet. Or cela peut demander tellement de temps, qu’il peut sembler plus facile de faire le travail soi-même. Les managers se condamnent donc eux-mêmes, par leur propre système d’information, au dilemme de la délégation : tout faire eux-mêmes ou déléguer à des subordonnés moins bien informés.

Mythe n°4 : le management est devenu une science et une profession.

La réalité : Quel que soit le sens qu’on donne aux mots science et profession, cette affirmation est pratiquement toujours fausse. Il suffit d’observer brièvement n’importe quel manager pour abandonner aussitôt l’idée qu’il pratique une science. Toutefois la situation a drastiquement évolué depuis la rédaction de l’article, et si les faits contredisent souvent le mythe, l’effort dans le sens de la formation et de la mise en œuvre de procédures ou protocoles systématiques, semblent en tout cas tendre à nuancer le propos de Mintzberg.

Les faits : Si l’on regarde objectivement la réalité du travail des managers, nous constatons que leur mission est éminemment complexe et ardue. Ils sont surchargés d’obligations qu’ils peuvent néanmoins difficilement déléguer. Ils sont donc conduits à se surmener et à effectuer un bon nombre de tâches de manière superficielle. Brièveté, morcellement, communication verbale, caractérisent leur travail. Et cependant, ce sont ces caractéristiques mêmes qui ont motivé les chercheurs scientifiques à tenter d’améliorer celui-ci. C’est pourquoi leurs efforts ont essentiellement porté sur les fonctions spécialisées de l’organisation, là où il était le plus facile d’analyser les procédures et de quantifier l’information.

Mais la pression qui pèse sur les managers ne fait que s’accentuer. Là où précédemment ceux-ci n’avaient à répondre qu’à leur direction ou au propriétaire de l’entreprise, voire à personne s’ils portaient cette double casquette, ils doivent aujourd’hui faire face à des subordonnés, obéissant à des processus démocratiques, qui réduisent sans cesse la liberté d’émettre des ordres sans donner d’explication, ainsi qu’à un nombre croissant d’acteurs extérieurs (groupements de consommateurs, pouvoirs publics, etc.) qu’ils doivent également prendre en considération. Si bien qu’ils ne savent plus où se tourner pour trouver de l’aide. Mais le premier pas avant de pouvoir leur apporter un quelconque soutien, est de déterminer en quoi consiste exactement leur travail.

Retour à une définition de base du travail managérial

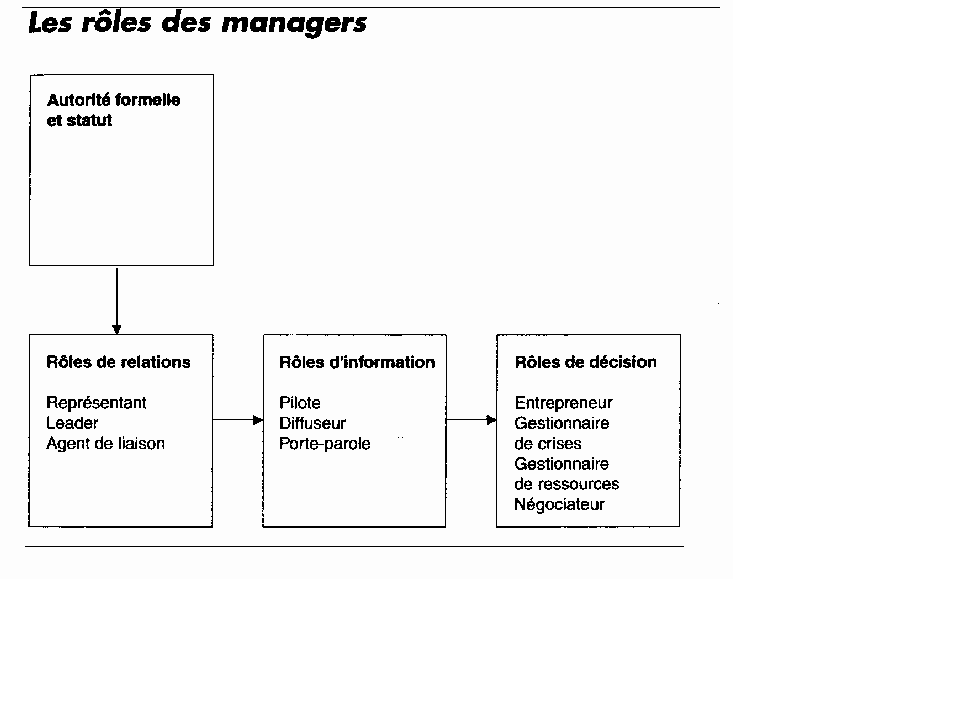

Rôles de relation

Trois des rôles du manager découlent directement de son autorité formelle et impliquent des relations essentielles.

Tout d’abord le rôle de représentant : en tant que responsable d’une organisation ou d’une unité, tout manager doit s’acquitter de certaines obligations sociales. Le président accueillera les personnages officiels en visite. Le contremaître assistera au mariage d’un de ses ouvriers. Le directeur de ventes invitera un client important à déjeuner.

Les managers étudiés consacraient 12 % de leurs échanges à ce genre d’activités mondaines ; 17 % du courrier qu’ils recevaient consistaient en marques de reconnaissance et en demandes liées à leur statut. Ainsi par exemple, une lettre sollicitait d’un PDG la fourniture de marchandises gratuites pour un élève handicapé. Ces missions de représentation ont parfois un caractère de routine et n’impliquent pas de communications ou de décisions sérieuses. Elles sont malgré tout importantes pour le bon fonctionnement d’une organisation et ne sauraient être négligées.

Les managers sont responsables du travail des membres de leur équipe. Leurs actions dans ce domaine correspondent au rôle de leader. Certaines de ces actions découlent directement de ce rôle. Ainsi, dans la plupart des organisations, les managers sont habituellement chargés du recrutement et de la formation de leur personnel. À cela s’ajoute l’exercice indirect du rôle de leader. Par exemple, tout manager doit motiver et encourager ses salariés, et parvenir à concilier leurs besoins avec les objectifs de l’organisation. Pratiquement tous les contacts que les salariés ont avec leur manager visent à obtenir des indices sur ce qu’il attend d’eux : « Est-ce qu’il m’approuve ? » « Qu’espère-t-il de cette consigne ? » etc. C’est dans le rôle de leader que l’influence des managers apparaît le plus clairement. L’autorité dont ils jouissent leur donne un grand pouvoir ; c’est principalement dans ce rôle qu’ils démontreront leur capacité ou non à l’exercer.

La littérature consacrée au management a toujours reconnu le rôle de leader, notamment dans ses aspects en relation avec la motivation. Elle a en revanche rarement souligné son rôle d’agent de liaison, dans lequel le manager établit des contacts en dehors de la chaîne verticale de commande. C’est un fait mis en évidence dans pratiquement chaque étude consacrée au travail des managers que ceux-ci passent autant de temps avec leurs pairs et autres personnes en dehors de leur unité qu’avec leurs subordonnés, et, chose surprenante, très peu avec leurs propres supérieurs.

Dans une enquête effectuée par Rosemary Stewart sur l’agenda de managers d’entreprises britanniques, les 160 cadres moyens et supérieurs qu’elle a étudiés passaient 47 % de leur temps avec leurs collègues, 41 % avec des gens de l’extérieur, contre seulement 12 % avec leurs supérieurs. Dans l’étude de Robert Guest portant sur des contremaîtres américains, les chiffres étaient de 44 %, 46 % et 10 % respectivement. Quant aux managers de l’étude, 44 % de leurs contacts avaient lieu avec des personnes extérieures, 48 % avec leurs subordonnés, et 7 % avec leurs directeurs et membres du conseil d’administration. Les contacts de ces cinq managers concernaient une variété incroyable de gens subordonnés : clients, associés, fournisseurs, homologues, représentants des pouvoirs publics ou des syndicats…

Rôles d’information

En vertu des nombreux contacts personnels qu’il entretient avec ses subordonnés et tout un réseau de relations, le manager apparaît comme le centre névralgique au sein de son unité. Il n’est peut-être pas au courant de tout mais il est généralement mieux informé que ses subordonnés.

Les études montrent que cela s’applique aussi bien au chef de gang qu’au président d’une nation. Dans son livre consacré aux groupes humains, (The human group), et notamment aux gangs, George Homans nous en donne la raison. Parce que le chef se situe au centre des flux d’information, toutes les nouvelles convergent vers lui au sein de sa bande ; de plus il est en contact étroit avec d’autres chefs de gang, c’est pourquoi il est toujours mieux informé qu’aucun membre de son groupe Quant au président, Richard Neustadt remarque, par exemple, que la manière dont Roosevelt recueillait l’information relevait de la pure compétition : « “Il vous appelait dans son bureau”, me dit un jour l’un de ses collaborateurs, “et vous demandait de vous renseigner sur telle ou telle affaire compliquée. Et lorsque vous reveniez, après deux jours d’enquête laborieuse, pour lui livrer le morceau juteux que vous aviez déniché dans quelque coin obscur, c’est alors que vous vous rendiez compte qu’il connaissait déjà toute l’histoire et même certains détails qui vous avaient échappé. D’où il tenait ses informations, la plupart du temps il n’en disait rien, mais lorsqu’il vous avait fait le coup une fois ou deux, vous deveniez très prudent quant à votre propre information.” »

Il n’est pas bien difficile de voir d’où Roosevelt « tenait ses informations », si l’on considère les liens entre rôles de relation et rôles d’information. Par son autorité, tout manager a un accès officiel et privilégié à tous les membres du personnel. En outre, son rôle de liaison avec l’extérieur lui fournit une information qui fait souvent défaut à ses subordonnés. Beaucoup de ses contacts ont lieu avec d’autres managers de même rang, qui sont eux-mêmes des centres névralgiques au sein de leur organisation. C’est ainsi que le manager peut développer une banque de données considérable.

Traiter l’information est un des rôles-clés des managers. Ceux étudiés consacraient 40 % de leur temps d’échange à des activités exclusivement destinées à la transmission d’information. 70 % du courrier qu’ils recevaient avaient une vocation purement informative (autrement dit ne constituaient pas des demandes d’intervention) En d’autres termes, on ne peut pas dire que les managers quittent les réunions ou raccrochent le téléphone pour se remettre au travail, car la communication est par essence leur travail. Trois rôles distincts décrivent l’aspect informatif du travail managérial :

- Dans son rôle de pilote, le manager scrute sans cesse son environnement en quête d’informations, interrogeant ses contacts ou ses salariés, recevant des informations spontanées, en bonne partie grâce à son réseau de relations. Rappelons que la plupart des informations qu’il collecte dans son rôle de pilote, lui parviennent oralement, sous forme de bruits de couloir, de rumeurs ou de spéculations.

- Dans son rôle de diffuseur le manager passe des informations importantes à ses salariés, qui autrement n’y auraient pas accès. Lorsque la communication fait défaut entre ses subordonnés, le manager peut transmettre l’information d’une personne à l’autre.

- En tant que porte-parole, le manager répercute des informations à l’extérieur de son unité : un PDG prononce un discours pour soutenir la cause de l’entreprise, ou un chef d’équipe suggère à un fournisseur de modifier un produit… En outre, en tant que porte-parole, tout manager doit informer et satisfaire les personnes qui exercent une forme d’influence ou de contrôle sur son unité. Pour le contremaître, cela peut signifier simplement tenir le directeur d’usine informé du flux de travail au sein de son atelier.

Rôles de décision

L’information n’est pas, bien entendu, une fin en soi ; elle ne fait que fournir les données nécessaires à la prise de décision. Étudier le travail du manager met en lumière son rôle central dans le processus de décision de son unité. En vertu de l’autorité que lui confère son statut, seul le manager peut engager son unité à adopter une nouvelle ligne de conduite, et en tant que centre névralgique de celle-ci, lui seul possède l’information complète et actuelle pour prendre les décisions qui vont guider la stratégie de son équipe. Les rôles de décision sont au nombre de quatre : entrepreneur, gestionnaire de crise, gestionnaire de ressources, et négociateur.

En tant qu’entrepreneur, le manager cherche à faire évoluer son unité et à l’adapter aux changements de l’environnement. Dans son rôle de pilote, un dirigeant est toujours à l’affût de concepts nouveaux. Lorsqu’une bonne idée surgit, il initie un projet de développement qu’il supervise lui-même ou qu’il délègue à un membre de son équipe (en précisant éventuellement si la proposition finale doit être soumise à son approbation). Du point de vue des managers, ces projets de développement présentent deux caractéristiques intéressantes. Tout d’abord, ces projets n’impliquent pas une décision unique, ni même un ensemble cohérent de décisions, mais apparaissent plutôt comme une suite de petites décisions et d’actions qui s’échelonnent au cours du temps. Les dirigeants semblent prolonger chaque projet de manière à ce qu’il s’inscrive dans un emploi du temps chargé et décousu, et qu’ils puissent en comprendre progressivement les aspects complexes. Ensuite, les dirigeants étudiés supervisaient parfois pas moins de cinquante projets simultanément. Certains concernaient des nouveaux produits ou procédés ; d’autres impliquaient des campagnes de publicité, l’amélioration de la situation financière, la réorganisation d’un service défaillant, la résolution d’un problème de motivation dans une division, l’informatisation de certaines opérations, des processus d’acquisition à différents stades de développement, etc. Les managers semblent tenir une sorte d’inventaire de l’évolution de ces projets et de leur stade de maturation. Tels des jongleurs, ils maintiennent un certain nombre de projets en suspens dans les airs. De temps en temps, l’un d’entre eux retombe, auquel ils donnent une nouvelle impulsion avant de le renvoyer en orbite. À un moment ou à un autre, ils lancent de nouveaux projets et en abandonnent d’autres.

Alors que le rôle d’entrepreneur montre le manager en tant qu’initiateur volontaire du changement, il arrive des moments où celui-ci est imposé par les circonstances, c’est là que le gestionnaire de crise décrit le manager en tant qu’acteur involontaire du changement, répondant à l’urgence. Ici, le changement échappe à son contrôle. Les contraintes d’une situation sont trop sérieuses pour être ignorées, une grève menace, un gros client transfère sa clientèle ou fait faillite, un fournisseur fait faux bond etc. : quel que soit le problème, il est obligé d’agir. Leonard Sayles, auteur d’intéressantes recherches sur le travail du manager, compare celui-ci à un chef d’orchestre, qui dirige une symphonie et doit assurer l’harmonie de l’ensemble, tout en traitant les problèmes des musiciens ou toute autre perturbation extérieure. Le manager passe en effet un temps considérable à résoudre des problèmes imprévus et urgents. Nulle organisation n’est jamais si bien gérée et « certifiée », qu’elle puisse prétendre anticiper tous les aléas d’un environnement dominé par l’incertitude. Une perturbation n’arrive pas seulement parce qu’un mauvais manager ne mesure la gravité d’une situation que lorsqu’elle devient critique, mais parce qu’un bon manager ne peut prévoir toutes les conséquences de ses actes.

Le gestionnaire de ressources constitue le troisième rôle de décision du manager. C’est ce dernier en effet qui décide qui aura quoi. Et la ressource la plus importante qu’il doit allouer est sans doute son temps. Avoir accès au manager c’est avoir accès au centre de décision, au centre névralgique du service. Le manager définit aussi la structure de son unité, le schéma de relations, l’organigramme selon lequel les activités sont réparties et coordonnées.

En tant que responsable de l’affectation des ressources, c’est également le manager qui autorise les décisions importantes de son unité avant leur mise en œuvre. Exercer ce pouvoir lui permet de veiller à la cohérence des décisions, tandis que le fragmenter favorise un processus de décision et une stratégie décousus.

Le fait que le manager entérine les décisions de son unité a plusieurs conséquences importantes. Tout d’abord, malgré l’usage répandu des procédures de budgétisation, programmant un ensemble de dépenses, Mintzberg a constaté que les dirigeants autorisaient de nombreuses décisions de manière informelle. Apparemment, de nombreux projets ne peuvent pas attendre ou ne permettent pas la quantification des coûts et des bénéfices que requiert l’établissement d’un budget. De plus, les dirigeants de l’étude se trouvaient confrontés à des choix d’une extrême complexité. Ils devaient mesurer l’impact que telle décision aurait sur les autres projets et sur la stratégie de l’organisation. Ils devaient s’assurer que la décision serait acceptable par ceux qui influaient sur les destinées de l’organisation, et que les ressources engagées ne seraient pas dépassées. Ils devaient estimer les coûts et les bénéfices ainsi que la faisabilité du projet proposé. Ils devaient également planifier les activités dans le temps et en évaluer la durée. Voilà tout ce que signifiait la simple approbation de la décision de quelqu’un d’autre. En même temps, différer la décision pouvait compromettre le projet, tandis qu’une approbation rapide pouvait passer pour de la légèreté, et un rejet trop prompt risquait de décourager le collaborateur qui avait passé des mois à le peaufiner. Une solution commune consiste à choisir la bonne personne plutôt que la bonne proposition ‘. Ainsi, le manager autorise les projets présentés par les gens en qui il a confiance. Mais il n’est pas toujours possible de contourner le problème de cette manière.

Le dernier rôle de décision est celui de négociateur. Les managers consacrent un temps non négligeable à la négociation : le président d’une équipe de football étudie le transfert d’une superstar, le PDG d’une entreprise amène le personnel à trouver un compromis à la grève, le contremaître discute une revendication avec un délégué syndical… Toutes ces formes de négociation interne sont partie intégrante du travail d’un manager, car lui seul détient le pouvoir d’engager les ressources de l’organisation en temps réel et l’information pertinente que requièrent d’importantes tractations.

Intégrer tous les rôles

Il devrait apparaître clairement maintenant que ces dix rôles ne sont pas aisément séparables. Selon la terminologie des psychologues, ils forment une gestalt, un tout intégré. On ne peut extraire aucun de ces rôles sans modifier l’ensemble. Ici se trouve une des clés aux problèmes posés par le management en équipe. Deux ou trois personnes ne peuvent se partager une responsabilité managériale que si elles sont capables d’agir comme une seule entité. Cela signifie qu’elles ne peuvent se répartir les dix rôles évoqués plus haut qu’à condition de soigneusement les réintégrer en une seule fonction. La difficulté majeure réside dans les rôles d’information si elles ne parviennent pas à partager toute l’information managériale – laquelle, avons-nous dit, est essentiellement orale — l’équipe de management s’effondre, On ne peut pas scinder arbitrairement les rôles du manager, en fonctions internes ou externes par exemple, car l’information en provenance de ces deux sources s’applique aux mêmes décisions.

Vers un management plus efficace

Cette description de leur travail devrait se révéler en soi plus utile aux managers que n’importe quelle prescription qu’ils pourraient en déduire. En d’autres termes, la compétence d’un manager dépend en grande partie de la compréhension qu’il a de son travail. Ses performances seront donc influencées par la manière dont il interprète et dont il répond aux exigences et aux contradictions de sa fonction. Ainsi les managers qui prennent le temps de réfléchir à la nature de leur travail ont-ils plus de chances d’être efficaces.

Mintzberg examine de plus près trois types de préoccupation. Pour l’essentiel, les impasses du management – le dilemme de la délégation, la banque de données centralisée dans un seul cerveau, la difficulté de travailler avec les gestionnaires scientifiques – tiennent à la nature verbale de son information. Or il est dangereux de stocker celle-ci dans la mémoire des managers, car lorsqu’ils s’en vont, ils l’emportent avec eux. De plus, lorsque la communication laisse à désirer avec les subordonnés, ceux-ci restent sous-informés.

Les managers doivent donc trouver des moyens systématiques de partager les informations importantes : mises au point régulières avec les personnes-clés de l’équipe, enregistrement hebdomadaire des données, maintien à jour d’un agenda commun, ou autres méthodes similaires peuvent aider considérablement à sortir de ces impasses. Le temps passé à diffuser l’information sera largement compensé au moment de prendre les décisions. Certains opposeront sans doute à ces procédés la question de la confidentialité. À ceux-là, Mintzberg suggère de mesurer les risques de diffuser une information privilégiée contre le bénéfice d’avoir des subordonnés capables de prendre des décisions efficaces.

S’il y a un thème qui sert de leitmotiv à cet article, c’est que les contraintes de sa fonction poussent le manager à prendre en charge trop de travail, à encourager les interruptions, à répondre rapidement à chaque sollicitation, à rechercher le concret et éviter l’abstraction, à prendre des décisions par petits bouts, et à tout faire abruptement. Le manager se voit donc au défi de ne pas céder à la superficialité et d’accorder toute son attention aux questions qui la méritent, en prenant le recul nécessaire afin d’avoir une vue d’ensemble. En effet, bien qu’un manager efficace doive régler rapidement de nombreux problèmes de tous ordres, le danger est de traiter chaque question de la même manière (c’est-à-dire abruptement) et de ne jamais tirer des faits concrets et des informations éparses qui lui parviennent, une image globale de son univers. Pour construire une telle image, les managers peuvent confronter leurs propres modèles à ceux des spécialistes. Le manager confronté à une situation complexe peut tirer profit d’un contact étroit avec les analystes en gestion de son organisation ou de son secteur. Car ils ont quelque chose que le manager n’a pas : du temps pour sonder les questions complexes. Une relation de travail efficace suppose de résoudre ce Mintzberg appelle le « dilemme de la planification » : le manager possède l’information et l’autorité ; les analystes ont le temps et les outils. Une bonne collaboration entre les deux demande au premier d’apprendre à partager l’information, et aux seconds de savoir s’adapter aux besoins du manager. Pour le consultant, s’adapter signifie abandonner un peu le souci de l’élégance au profit de la rapidité et de la flexibilité des méthodes. Les analystes peuvent aider le manager à planifier son temps, fournir des données analytiques, coordonner des projets, développer des modèles pour faciliter la prise de décision, mettre sur pied des plans d’urgence pour remédier aux crises prévisibles, et faire une analyse expéditive et grossière de celles qu’il n’est pas possible d’anticiper. Mais il ne peut y avoir de coopération si les analystes restent en dehors du canal d’information managérial.

Pour le manager le défi est ici de parvenir à maîtriser son temps en faisant de ses devoirs des avantages et de ses aspirations des devoirs. D’une part, les managers doivent passer tant de temps à se décharger de leurs devoirs que s’ils les envisageaient seulement de cette manière, ils ne laisseraient aucune marque dans l’entreprise. Les managers que boude la réussite imputent leur échec à leurs nombreuses contraintes. Tandis qu’un dirigeant efficace les transforme en avantages (un discours donne l’occasion d’appuyer une cause, une réunion l’opportunité de restructurer un département défaillant, la visite d’un client ou d’un confrère une chance d’apprendre des informations sur la profession...). D’autre part, le manager libère du temps pour faire des choses que lui juge importantes, en les changeant en devoirs. Le temps libre se crée, il ne s’autogénère pas. Espérer trouver le temps de méditer ou de faire de la prévision à long terme, revient à espérer que les pressions du travail cesseront un jour. Les cadres qui veulent innover initient des projets et imposent aux autres de leur en rendre compte. Ceux qui ont besoin de certaines informations extérieures établissent des réseaux qui les tiendront automatiquement informés. Quant à ceux qui doivent faire la tournée de leur usine, ils en profitent pour manifester leur engagement.

Mintzberg conclut sur quelques mots à propos de la formation des managers. Il soulignait à l’époque de l’article que les instituts de management avaient fait un travail remarquable en formant des spécialistes de l’organisation, gestionnaires scientifiques, analystes du marché, comptables et spécialistes du développement des organisations, mais que dans l’ensemble, on ne pouvait pas dire qu’ils aient formé des managers. Visionnaire, il affirmait alors que les écoles de management commenceraient à former sérieusement des managers lorsqu’elles accorderaient la même place à l’enseignement pratique qu’à l’enseignement théorique. L’enseignement cognitif est détaché et informatif, comme le fait de lire un livre ou d’écouter un cours. Certes, le futur manager doit assimiler un bon nombre de connaissances importantes, mais un savoir théorique ne formera pas plus un manager qu’il ne forme un athlète à la natation. Ce dernier se noiera dès qu’il plongera dans l’eau, si son instructeur ne l’a jamais sorti de la salle de cours, afin qu’il se mouille, et puisse juger de ses performances. En d’autres termes, on acquiert une compétence grâce à la pratique et à l’évaluation de nos performances, qu’il s’agisse de situations réelles ou simulées. Si les écoles de management ont progressé sur l’évaluation pratique des compétences utiles aux managers et ont développé notamment l’alternance et le système de stages, le propos peut être réactualisé par le manque de formation spécifique au management et au leadership en dehors des secteurs commerciaux, et notamment dans le cursus universitaire des professions médicales et paramédicales qui continuent de négliger cet aspect majeur du métier de médecin, de dentiste, d’infirmier libéral...

La fonction de manager implique un grand nombre de compétences : développer des relations avec ses pairs, conduire des négociations, motiver ses subordonnés, résoudre des conflits, établir des réseaux d’information pour collecter puis diffuser l’information, prendre des décisions dans un contexte dominé par l’incertitude, distribuer des ressources... Il n’y a pas selon Mintzberg de travail plus essentiel à notre société que celui de manager, car c’est lui qui détermine si nos institutions sociales nous servent véritablement ou si elles gaspillent nos ressources et nos talents, et parce qu’il s’intègre à la plupart des formes d’activité, y compris en milieu médical. Il est temps de débarrasser la fonction de manager du folklore qui l’entoure et de son cantonnement aux secteurs commerciaux, et de l’étudier dans tous les secteurs d’activités avec réalisme si l’on veut entreprendre la tâche difficile de l’améliorer partout.

Partager :

- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

- Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

- Plus

- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

- Cliquez pour partager sur Pinterest(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

- Cliquez pour partager sur Skype(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

- Cliquez pour envoyer par e-mail à un ami(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

- Publié dans :

- Échelle

Laisser une réponse